中城遺跡・中城古墳群

なかしろいせき·なかしろこふんぐん

| 所在地 | 茨城県行方市北高岡198-2ほか |

|---|---|

| 立地 | 行方市東部、山田川左岸の標高約30mの台地上 |

| 調査期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 |

| 調査面積 | 5,844㎡ |

| 主な時代 | 旧石器時代縄文時代弥生時代古墳時代平安時代室町時代江戸時代 |

| 主な遺構 | 竪穴建物跡69棟、掘立柱建物跡4棟、柱穴列1条、陥し穴1基、炉跡4基、井戸跡1基、土坑237基、溝跡16条、道路跡1条、性格不明遺構3基、遺物包含層2か所、炭化物集中地点1か所、古墳7基(埋葬施設2基)、塚1基 |

| 主な遺物 | 縄文土器(深鉢)、弥生土器(壷・甕・高坏・蓋)、土師器(坏・高坏・甕・壷)、須恵器(坏・高坏・瓶・甕)、土師質土器(小皿)、瓦質土器(擂鉢・焙烙)、陶器(擂鉢・壷・甕・香炉)、磁器(碗・皿)、土製品(土玉・土錘・紡錘車・支脚)、石器(鏃・磨製石斧・太型蛤刃石斧・有肩扇型石器・鑿形石器・敲石・砥石・石核)、石製品(勾玉・切子玉・管玉・臼玉・剣形模造品・双孔円盤)、金属製品(刀子・直刀・鏃・釘・煙管・不明金具)、銭貨(寛永通寶)、ガラス製品(小玉)、鍛冶関連遺物(鉄滓) |

調査の成果

date on: 2022.03

今年度の調査が終了しました。

【集落跡】台地上では、多数の竪穴建物跡を確認し、特に弥生時代後期の建物跡を多く確認しました。弥生時代中期後半の土器や太型蛤刃石斧(ふとがたはまぐりはせきふ)、有肩扇状形石器(ゆうけんおおぎじょうがたせっき)、敲石や砥石などの石器も出土しています。当遺跡は、弥生時代中期後半から集落が営まれたと考えられます。また、江戸時代の遺構は、台地緩斜面を切土して構築された段切り状平坦面で掘立柱建物跡を確認しました。これら建物跡の北側では井戸跡も確認されています。

【古墳】当地域には、古墳時代終末期(7世紀)の古墳が多いとされています。今回の調査では、古墳時代中期まで遡る円墳が築造されていたことが明らかになりました。第6号墳とした円墳の周溝内からは、初期須恵器の無蓋高坏が出土しました。

【塚】尾根先端部の高まりは、埋葬施設やその他の施設が確認できず、方台状に盛土された塚であることを確認しました。その構築方法などから中世の物見台と推測されます。

-

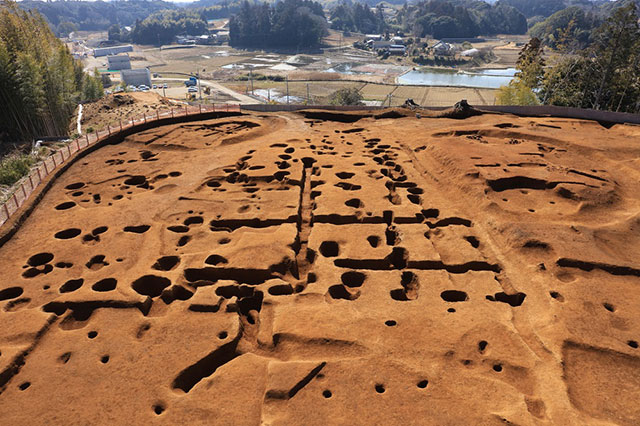

台地上の集落跡(北西から撮影)

-

弥生時代の竪穴建物跡(撮影風景)

-

太型蛤刃石斧と砥石

-

江戸時代の掘立柱建物跡

調査の状況

date on: 2021.10

台地上の調査では、周溝だけが残る古墳3基を確認し、墳丘が残る2基の古墳と合わせて計5基の古墳が築造されていることがわかりました。周溝が円形に廻る古墳は、出土遺物から古墳時代中期後半(5世紀後半)の築造が推測されます。また、周溝が全周せずに途切れる古墳では、ローム層を掘り込んだ地下埋葬施設が確認されたことから、古墳時代終末期(7世紀)の築造と推測されます。5基の古墳は同時期の築造ではなく、まず古墳時代中期に3基の古墳が築造され、その後、それらの古墳をよけて、終末期に2基の古墳が築造されたことがわかりました。

-

台地上の古墳全景(北から撮影)

-

終末期古墳の周溝から出土した玉類

調査の状況

date on: 2021.05

調査範囲の台地上には、墳丘が残る古墳も確認されていることから、現況の空中写真撮影と測量を行いました。

当遺跡の位置する場所は、城館跡の可能性もあるとのことで、慎重に調査を進めてきました。郭(くるわ)と推測されている階段状の平場は、地域の方々の話により、40年程前に斜面を切り土して、谷を造成した平場(畑)であることがわかりました。

台地上に残る古墳の他に、山田川に面した尾根先端部には、方台状の高まりがあり、城郭跡の櫓台と推測されています。調査区域外の台地上にも墳丘を確認できる古墳があることから、方墳の可能性も考えられます。これらのことを今後の調査で明らかにしていきます。

-

山田川(右奥)を望む調査区(西から撮影)

-

尾根先端部に確認できる高まり(南から撮影)