九重東岡廃寺

ここのえひがしおかはいじ

| 所在地 | 茨城県つくば市東岡字海道端252-1番地ほか |

|---|---|

| 立地 | つくば市の東部,花室川左岸の標高22mの台地縁辺部 |

| 調査期間 | 2015年4月1日~2016年3月31日 |

| 調査面積 | 8,556㎡ |

| 主な時代 | 奈良時代平安時代室町時代江戸時代 |

| 主な遺構 | 竪穴建物跡24棟,掘立柱建物跡16棟,溝跡13条,土坑19基,井戸跡1基,柱穴列1条 |

| 主な遺物 | 土師器(坏・甕),須恵器(坏・高台付坏・甕),瓦,鉄製品(鎌) |

調査の成果

4月から始まった九重東岡廃寺の調査が終了しました。調査の結果,竪穴建物跡24棟,掘立柱建物跡16棟,溝跡13条,土坑19基などを確認しました。今回の調査区は,過去の調査で明らかになっている寺院の中心建物跡から100m程北西に位置することから,発見された掘立柱建物跡や竪穴建物跡は,寺院の運営にかかわる施設や寺院にかかわる人々の集落跡と考えられます。隣接する河内郡衙跡である金田西遺跡や,谷津を挟んだ西側の東岡中原遺跡との関連も考えられます。

-

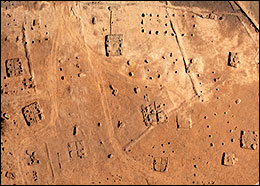

調査区遠景(南から)

-

調査区東部の掘立柱建物跡群

-

調査区西部の遺構

-

奈良時代の瓦

調査の状況

柴崎大堀遺跡の調査のため,一時中断していた調査を再開しました。調査区東部では,竪穴建物跡2棟や掘立柱建物跡4棟などを調査しました。以前,瓦や土器を補強材として再利用した竈の例を紹介しましたが,第82号竪穴建物跡の竈は,袖部の補強材として土器と瓦を利用していました。また,竈内からは支脚に使われたとみられる逆さになった土師器甕と丸瓦が出土しました。古代の人たちが身近にある材料を上手に再利用して暮らしていたことが明らかになりました。4棟の掘立柱建物跡は,2棟ずつほぼ同じ位置で建て替えられたことがわかりました。柱も一直線上に並ぶことから,これらの建物跡は一群として企画性を持って造られたと考えられます。

-

土器や瓦を上手に再利用した竈

-

2間×3間の掘立柱建物跡(東西棟)

調査の状況

調査区東部では,竪穴建物跡4棟,掘立柱建物跡7棟などを調査しています。竪穴建物跡は調査区西部のものと同様に小形で,時期は土師器坏や須恵器坏などから,奈良時代や平安時代と考えられます。掘立柱建物跡は,柱穴が重なるように確認できたことから,ほぼ同じ位置で建て替えられたことがわかりました。柱穴内の土を丁寧に観察しながら,柱穴の重なり方,柱の痕跡,柱の周囲の埋土などを調査しています。他遺跡の調査のため,9月,10月は調査を一時中断し,11月に再開する予定です。

-

重なり合った掘立柱建物跡

(スケールの長さは5m) -

奈良時代の小形の竪穴建物跡

調査の状況

調査区西部の調査が終了しました。竪穴建物跡21棟,掘立柱建物跡8棟などを調査し,集落跡の様子も明らかになってきました。以前,竪穴建物の竈に瓦を再利用した例を紹介しましたが,その他にも,身近な土器を袖部の補強材に利用した例もあります。奈良時代の竪穴建物跡に隣接して,井戸跡が発見されました。井戸跡から出土した土器も奈良時代のもので,当時の人々は,この井戸から水を汲んでいたのかもしれません。調査は8月から調査区東部に移ります。こちらの調査区では,複数の掘立柱建物跡が集中しているところがあり,今後の新たな発見が楽しみです。

-

土師器甕を袖部に再利用した竈

-

奈良時代の井戸跡

調査の状況

遺構確認作業が終了し,本格的な調査が始まりました。第61号竪穴建物跡は1辺約3mの小形の建物跡で,須恵器坏や土師器甕のほか,仏鉢という珍しい土器が出土しました。この土器は隣接する東岡中原遺跡の竪穴建物跡からも出土しています。また,第62号竪穴建物跡では,竈の内側に平瓦がはりつけられていました。平安時代の人々は,暮らしの中に奈良時代の寺院の瓦などを上手く利用していたことが明らかになりました。

-

第61号竪穴建物跡と出土した仏鉢

-

奈良時代の平瓦を再利用した竈

調査の状況

4月から始まった調査は順調に進み,九重東岡廃寺の調査区西部では,表土除去後,遺構を確認する作業を行いました。その結果,約20棟の竪穴建物跡や約7棟の掘立柱建物跡などを確認しました。東西方向に延びる第21号溝跡からは形を良くとどめた土師器坏が出土しました。

-

発見された竪穴建物跡

-

形を良くとどめた土師器坏