小鶴西遺跡

こづるにしいせき

| 所在地 | 茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴字西1436-2ほか |

|---|---|

| 立地 | 茨城町北西部、涸沼川左岸の標高約5、6mの微高地 |

| 調査期間 | 2022年4月1日〜2023年3月31日 |

| 調査面積 | 16,262㎡ |

| 主な時代 | 縄文時代古墳時代平安時代室町時代江戸時代 |

| 主な遺構 | 縄文土器(深鉢)、土師器(坏・高台付坏・甕)、須恵器(坏・長頸瓶)、灰釉陶器(皿)、土師質土器(皿・内耳鍋・擂鉢)、瓦質土器(擂鉢)、陶器(碗・皿・鉢)、磁器(碗・皿)、土製品(土玉・紡錘車・支脚)、石器(砥石・石臼)、金属製品(鉄鏃・鎌・刀子・釘)、銭貨、木製品(漆器椀) |

| 主な遺物 | 縄文土器(深鉢)、土師器(坏・高台付坏・甕)、須恵器(坏・長頸瓶)、灰釉陶器(皿)、土師質土器(皿・内耳鍋・擂鉢)、瓦質土器(擂鉢)、陶器(碗・皿・鉢)、磁器(碗・皿)、土製品(土玉・紡錘車・支脚)、石器(砥石・石臼)、金属製品(鉄鏃・鎌・刀子・釘)、銭貨、木製品(漆器椀) |

調査の成果

date on: 2023.03

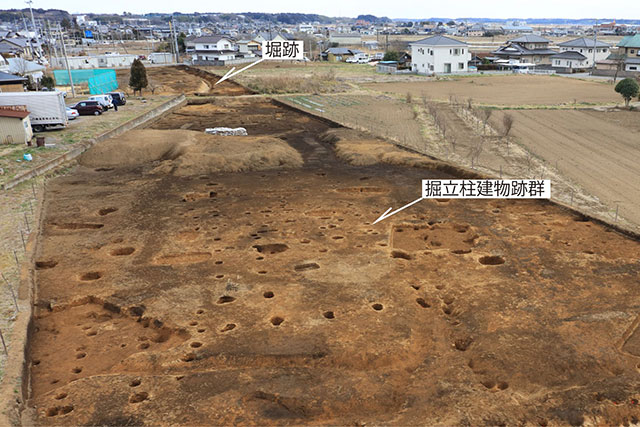

今年度の調査では、古墳時代や平安時代の集落跡と室町時代の城館跡を確認しました。古墳時代の竪穴建物跡12棟、平安時代の竪穴建物跡19棟などは、埋没谷に臨む微高地上に構築されていることがわかりました。室町時代の遺構は、調査区のほぼ全域で確認し、特に東部では防御に優れた堀や掘立柱建物群がまとまっており、城館跡の中心部付近にあたる可能性があります。

-

室町時代の掘立柱建物跡

-

掘立柱建物跡群と堀跡の位置

調査の状況

date on: 2023.02

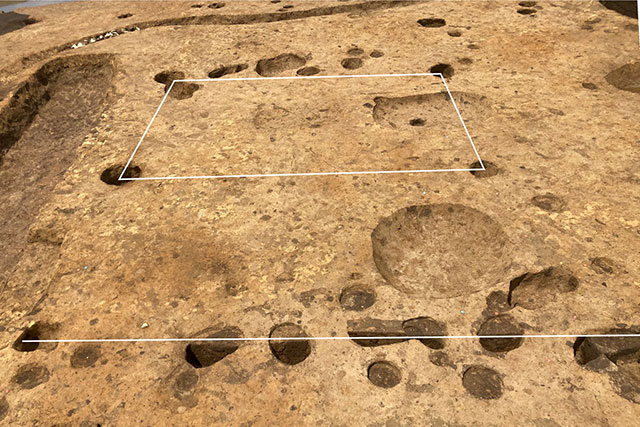

室町時代の掘立柱建物跡10棟などを確認しました。柱穴の規模は径50〜70cm、深さ50〜70cmで、一般的な室町時代の遺跡から発見される掘立柱建物跡の柱穴より大きなものです。東側に位置する堀跡の存在を考えると、城館に関わる屋敷などの可能性があります。

-

室町時代の掘立柱建物跡

-

掘立柱建物跡群と堀跡の位置

調査の状況

date on: 2022.12

調査区の東側で、当遺跡で初見となる平安時代の竪穴建物跡15棟を確認しました。いずれの建物も一辺が約3・4mの方形で、北壁にカマドを付設しています。第21号竪穴建物跡のカマド内には、土師器の甕や椀が廃棄されていました。また、第4号竪穴建物跡ではカマドの両脇に幅80cm、奥行50cmの棚があり、棚直下の壁面には白色粘土が貼り付けられていました。今回の調査で、新たに平安時代の集落が営まれていたことが分かりました。

-

カマド内に廃棄された土器

(第21号竪穴建物跡) -

棚直下に貼り付けられた白色粘土

(第4号竪穴建物跡)

調査の状況

date on: 2022.10

調査区の東端部分で、中世の堀跡を確認しました。規模は、長さ約80m、幅約3m、深さ約1.6mで、㈸字状になる薬研(やげん)堀です。堀跡は東端部で南方向に折れ曲がっています。形状や規模から、防御を目的として構築された堀であると推測できます。

-

南方向に曲がっていく堀跡

-

堀の大きさと深さ

調査の状況

date on: 2022.09

令和3年度に木箱に入った緡銭(さしぜに)が出土した調査区の北部を調査しました。東西方向と南北方向の堀で区画された部分の調査で、堀跡が途切れる南西隅部からは門や塀と推定される柱穴列を確認しました。このほかにも掘立柱建物跡や井戸跡を確認し、そこから陶磁器などが多量に出土しています。

-

堀で区画された中世の遺構群

-

門や塀と推定される柱穴列

調査の状況

date on: 2022.07

7月までに調査を終了した範囲を上空から撮影しました。調査区の東西の両端から、中世の掘立柱建物跡や方形竪穴遺構、井戸を確認しました。調査区の中央部からは、古墳時代後期の竪穴建物跡や粘土採掘坑を確認しました。調査区の中でも場所によって異なる時代の遺構が分布していることが分かりました。

-

調査区の遠景(西から)

-

調査区の全景

-

中世の遺構群(西部)

-

竪穴建物跡と粘土採掘坑(中央部)

調査の状況

date on: 2022.05

昨年度に続き、調査を開始しました。昨年度の調査では、室町時代の遺構が中心でした。今年度の調査では、谷に挟まれた微高地から、当遺跡で初見となる古墳時代後期の竪穴建物跡3棟を確認しました。第1号竪穴建物跡では、カマド脇から土師器坏や甕などがまとまって出土しました。砥石や糸を紡ぐための土製紡錘車も一緒に出土しました。

-

第1号竪穴建物跡と遺物

-

カマド脇からまとまって出土した土師器

-

紡錘車とカマド脇から出土した遺物

-

文様が刻まれている土製紡錘車