島名本田遺跡

しまなほんでんいせき

| 所在地 | 茨城県つくば市島名字薬師台1719番地ほか |

|---|---|

| 立地 | つくば市の南西部,谷田川右岸の標高約24mの台地上 |

| 調査期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |

| 調査面積 | 11,032㎡ |

| 主な時代 | 古墳時代奈良時代平安時代室町時代江戸時代 |

| 主な遺構 | 竪穴建物跡6棟,掘立柱建物跡7棟,方形竪穴遺構7基,地下式坑16基,井戸跡約90基,溝跡118条,ピット群23か所,柵列跡2条,土坑約950基 |

| 主な遺物 | 土師器(坏・甕),須恵器(坏・甕),土師質土器(内耳鍋・小皿・擂鉢・香炉・風炉),陶器(皿・碗・瓶子・擂鉢),磁器(碗),石製品(石臼・茶臼・五輪塔・宝篋印塔・板碑),木製品(漆椀・臼・下駄・鍬) |

調査の成果

昨年の4月から始まった当遺跡の調査も終わりを迎えました。調査の結果,調査区西部の標高の高いエリアからは,古代の集落跡や中世の地下式坑などが数多く確認できました。調査区東部の標高の低いエリアからは,大規模な区画溝を伴う屋敷跡などを確認しました。出土遺物から16世紀後半から17世紀前半に営まれた屋敷跡で,区画の内側からは茶臼や天目茶碗,風炉などが多く出土しました。大規模な溝を方形にめぐらし,当時では貴重であった国産陶器や輸入磁器を入手し,お茶を嗜んでいたということなどから,この屋敷には力を有した武士又は寺院にかかわる人々が暮らしていたと想像できます。

-

大規模な区画溝がめぐる屋敷跡

-

群在する掘立柱建物跡や井戸跡

-

方形にめぐる区画溝(第91号溝跡)

-

格子堀の溝跡(第160号溝跡)

調査の状況

調査区北部の調査を継続しています。現在までに45基の井戸跡を調査しました。複数の井戸跡が密集している場所もあり,全体としては50基以上の井戸跡が存在していると思われます。井戸跡では,埋め戻された土層の中に粘土塊が多量に含まれていることがあります。これらは新しい井戸を掘削した際に掘り出された粘土塊と考えられます。このように頻繁に井戸の構築と埋め戻しを繰り返している理由は不明ですが,その数の多さから,生活に必要な水を得るための重要な施設であったことはまちがいありません。井戸の周りを囲むように柱穴を確認した井戸跡もあり,井戸と関連した上屋などの柱穴の可能性が考えられます。これらの井戸跡からは土師質土器や石臼などが出土し,規模や形状から室町時代以降のものと考えられます。

-

第137号井戸跡に捨てられた石臼

-

隣り合った第129・130号井戸跡

調査の状況

調査区北部の調査を継続しています。現在の調査は,特に遺構の密度が高い範囲で,井戸跡や土坑,柱穴,溝跡などが複雑に重なり合っています。その中で掘立柱建物跡1棟を確認しました。規模は東西5間,南北2間の東西棟で,柱間距離は約1.8mです。柱穴から出土した土師質土器の小皿や内耳土器などから,室町時代の建物跡と考えられます。また,掘立柱建物跡の北側には,径約3mの大きな井戸跡を確認しました。この井戸跡からは,石臼が出土しています。井戸は埋め戻されていて,この石臼を含めた遺物の多くが埋戻しの際に投棄されたものと考えられます。出土した遺物から室町時代のものと考えられます。

-

5間×2間の規模を持つ第31号掘立柱建物跡(北から)

-

埋め戻された第137号井戸跡と石臼

調査の状況

調査区の北側の調査を継続しています。古墳時代後期(約1,500年前)の竪穴建物跡1棟を調査しました。この竪穴建物跡は,中世の溝に掘り込まれており,建物中央から西側が削平されています。遺物は少なく,土師器の坏などがわずかに出土しました。その他,これまでに中世の地下式坑を7基確認しました。特に第17・19号地下式坑の覆土中層からは馬歯が出土しています。馬歯は,1列ないし2列に並んでいることから,顎骨は土に還り,歯だけが残存したものと考えられます。なぜ,馬の顎骨が廃絶された地下式坑の窪地に廃棄されたのかは不明です。また,同じように中世の第113号井戸跡からも馬歯が出土しています。これらの遺構は隣接しており,馬の顎骨を廃棄する場所であったと推測されます。

-

第112号竪穴建物跡

-

第19号地下式坑出土の馬歯

調査の状況

調査区の南側の調査が終了し,7月下旬に空中写真撮影を実施しました。当地区は,室町時代を中心とした複数の区画溝と建物跡や井戸跡,土坑などが確認されており,中世の屋敷跡で一部に墓域や葬送空間を含んでいると考えられます。現在は調査区の北側の調査に着手しており,中世以降の地下式坑をはじめ,数多くの土坑や溝跡を確認しました。地下式坑は,入口の竪坑と地下室(主室)からなる特徴的な遺構で,主な機能として墓や貯蔵施設を推測されています。調査した4基の地下式坑からは土師質土器が出土しており,15世紀後半から16世紀代に構築されたと考えられます。中でも第15号地下式坑は,底面の使用状況や崩落した天井部の様子から,構築後の短い期間で天井部が崩落し,その機能を停止したと推測されます。また,少数ながら古代の竪穴建物跡や近世の土坑墓なども確認しており,調査区の北側は中世の土地利用を主体としながらも,時代や性格の異なる遺構が存在する複合遺跡の様相がうかがえます。

-

空中から見た調査範囲南側

-

天井部が崩落した第15号地下式坑

調査の状況

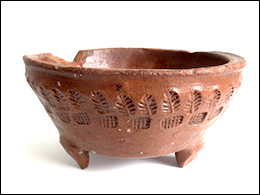

7月半ばに今年度の調査範囲の南側の調査がほぼ終了しました。現在は,北側の調査に着手しています。これまでの調査では,溝によってコの字形に区画された範囲が4か所確認されており,区画内から掘立柱建物跡や井戸跡などが確認できました。また,炉を有し,鉄滓などが出土した建物跡も含まれ,鍛冶関連の工房跡の可能性があります。最近の注目される遺物としては,第52号溝跡から出土した土師質土器の香炉があります。器面には木の葉と格子のスタンプ文が連続して押されています。土師質土器の小皿や内耳土器とともに溝跡に廃棄されたもので,室町時代に作られたものと考えられます。

-

鍛冶関連の工房跡と井戸跡

-

木の葉文と格子文の美しい香炉

調査の状況

今年度の調査が始まり,2か月が経ちました。これまでに主に室町時代の溝跡や井戸跡,建物跡などが確認できました。第122号溝跡からは,土師質土器の内耳土器や擂鉢,小皿などが投げ捨てられた状態で出土しました。中でも特徴的な遺物として,宝珠文が墨書された土師質土器の小皿が1点出土しています。過去の調査では,輪宝が墨書された土師質土器の小皿も出土しています。宝珠や輪宝は仏具に見られることから,儀式などに用いられた可能性があります。また,第1150号土坑からは,土師質土器の小皿が2枚重なった状態で出土し,土坑の底面に意図的に重ねて埋められていました。それらの遺物の出土状況から,墓坑や埋納施設の可能性が考えられます。

-

宝珠文が描かれた土師質土器の小皿

-

土師質土器の小皿が重なって出土した土坑

調査の状況

平成24・27~29年に続く第5次調査となります。今年度の調査区は,当遺跡の南東部に位置する谷津に面した台地斜面部で,室町時代の溝跡や井戸跡,建物跡などが多数確認されています。第112号溝跡からは,宝篋印塔の塔身部だけが出土しました。部分的に破損しており,供養塔としての機能を失い,溝に廃棄されたものと考えられます。第6号方形竪穴遺構は,長軸が約2mで,出入り口部と短軸側にピットが配置されています。底面からは内耳土器の破片や土玉などが出土しました。はっきりとした性格は不明ですが,こうした方形竪穴遺構は中世に特徴的な遺構として,広く知られています。

-

第112号溝跡から出土した宝篋印塔

-

中世に特徴的な方形竪穴遺構