米田水塚群第1号塚

よねだみづかぐんだいいちごうつか

| 所在地 | 茨城県取手市米田字往還東側219-1番地 |

|---|---|

| 立地 | 取手市の北東部,北浦川右岸の標高約3mの小貝川氾濫原の低地部 |

| 調査期間 | 2017年4月1日~4月30日 |

| 調査面積 | 511㎡ |

| 主な時代 | 江戸時代 |

| 主な遺構 | 水塚1基,礎石建物跡3棟,土坑1基 |

| 主な遺物 | 縄文土器(深鉢),土師質土器(甕),瓦質土器(甕),陶器(甕,鉢),磁器(碗),石製品(硯・石臼),金属製品(轡・鎹・釘・銭貨),自然遺物(獣骨) |

調査の成果

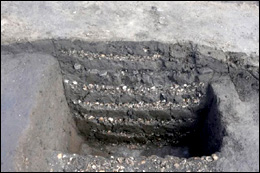

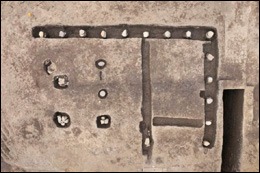

水塚の大きさは,長さ30m,幅10m,高さ2.5mほどで,屋敷地全体の整地層の上に,暗灰色の氾濫原土壌や粘土ブロックを用いて構築されています。水塚頂部の長さ20m,幅7mほどの平坦面からは,礎石建物跡3棟を確認しました。礎石建物の掘方は,土坑状もしくは溝状に掘り込み,ヤマトシジミなどの貝殻と黒色土を交互に突き固められています。用いられた貝殻の中からは,縄文時代後期から晩期の土器の他,獣骨なども含まれていることから,周辺の貝塚から調達されたと考えられます。特に,第1号礎石建物跡では,礎石や間知石を据える部分に根石として礫や瓦を敷き詰め,より堅固な基礎を築いていました。今回の調査は,繰り返される河川氾濫の水防のために築かれた江戸時代から明治時代にかけての水塚を知る上で,とても貴重な事例となりました。

-

水塚の近景

-

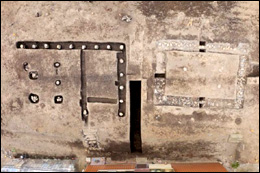

水塚頂部平坦面に築かれた礎石建物跡

-

第1号礎石建物跡(土蔵跡)

-

第1号礎石建物跡の掘方(布掘りと版築)

-

第2号礎石建物跡(家屋跡)

-

第2号礎石建物跡の掘方(布掘りと礎石)