谷田部陣場西遺跡

やたべじんばにしいせき

| 所在地 | つくば市陣場 |

|---|---|

| 立地 | つくば市南西部、谷田川と西谷田川に挟まれた標高約22mの台地縁辺部 |

| 調査期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |

| 調査面積 | 38,106㎡ |

| 主な時代 | 縄文時代古墳時代 |

| 主な遺構 | 竪穴建物跡、土坑、溝跡、柱穴列、遺物包含層 |

| 主な遺物 | 縄文土器、土師器、須恵器、土製品、石器、石製品 |

調査の状況

date on: 2024.03

縄文時代の竪穴建物跡には暖を取ったり、照明や調理に使用したりした炉が設けられています。これまでの調査で確認した炉は、その多くが地面を掘りくぼめただけの地床炉です。その他には、縄文土器を埋設した炉(土器埋設炉)や炉の周りを石で囲んだ炉(石囲い炉)、縄文土器片で囲んだ炉(土器片囲い炉)など、様々な形態の炉を確認しました。

-

地面を掘りくぼめただけの地床炉

-

縄文土器を埋設した炉

-

縄文土器片で囲んだ炉

-

石で囲んだ炉

調査の状況

date on: 2024.02

第146号竪穴建物跡は、床面が二段になる「有段式竪穴建物」であることを確認しました。この竪穴建物跡からは、中央部の床面から離れた状態で縄文土器片が集中して出土しており、建物の廃絶後に窪地となった場所を不用となった縄文土器片などの廃棄場にしたことが想定されます。

-

第146号竪穴建物跡と出土遺物

-

出土した縄文土器片

調査の状況

date on: 2024.01

現在縄文時代中期(4500年前ごろ)の遺構を調査しています。第1905号土坑の直径は約2.3m、深さは約1.5mもあります。断面形は袋状で、クリやクルミなどの堅果類を貯蔵していたと考えられます。底部からは、中期中頃の縄文土器がつぶれた状態で出土しており、貯蔵に使われたことが推測できます。器形や文様等から中央高地の影響を受けていると考えられます。

-

第1905号袋状土坑

-

同遺構から出土した縄文土器

調査の状況

date on: 2023.12

縄文時代中期の土坑からは、土器や石棒などが出土しています。石棒はマツリに使われたとされる道具で、子孫繁栄や五穀豊穣を祈願していたと考えられています。これまでに出土した石棒は割れているものが多く、マツリを行った後に廃棄した可能性があります。

-

出土した石棒

-

割れた石棒

調査の状況

date on: 2023.11

調査A区の調査が終了し、縄文時代中期の大規模な集落跡を確認しました。約70棟の竪穴建物跡や、1,000基を超える貯蔵穴が、環状に分布しています。集落の中心部と想定される範囲は、遺構の分布が少なく、広場であったと考えられます。谷の対岸の台地上には、縄文時代中期末から後期に営まれた島名境松遺跡が存在しています。両遺跡の広がりや集落規模は、縄文時代中·後期の長期間にわたって集落が営まれたことを物語っています。

-

調査A区全景(南から)

※谷の対岸(写真左)が島名境松遺跡 -

環状に広がる縄文時代の遺構群

調査の状況

date on: 2023.10

縄文時代の集落跡の調査が続いています。土坑などからは、茨城県や千葉県で多く見られる阿玉台式や加曽利E式と呼ばれる土器が出土しています。それに加えて、中部地方や北陸地方でよくみられる土器も出土しており、広く交流があったことがわかります。この時代の土器には様々な文様を土器に施すことが多く、縄文人の芸術性や精神性が土器から感じられます。

-

中部地方の文様をもつ土器

-

北陸地方の文様をもつ土器

調査の状況

date on: 2023.09

縄文時代中期の土坑から小ぶりな浅鉢が出土しました。土坑の形は下部が膨らむ袋状土坑ですが、上部は他の遺構に掘り込まれて残っていませんでした。浅鉢は袋状にひろがった奥に置かれた状態で出土しました。口縁部には粘土紐を貼りつけ、刻みなどで文様を施しています。完全な形を留めている貴重な遺物です。

-

袋状土坑の底面に残された浅鉢

-

細やかな文様が施された浅鉢の口縁部

調査の状況

date on: 2023.08

古墳時代の竪穴建物跡が多く確認されています。古墳時代後期の第48号竪穴建物跡からは、須恵器高坏が貯蔵穴の中から逆さまの状態で出土しています。建物を埋め戻す際に投げ込まれたものと考えられます。この時期は県内で須恵器の生産は行われておらず、当時、須恵器はとても貴重でした。

-

一辺約8mの第48号竪穴建物跡

-

第48号竪穴建物跡の貯蔵穴から出土した須恵器高坏

調査の状況

date on: 2023.07

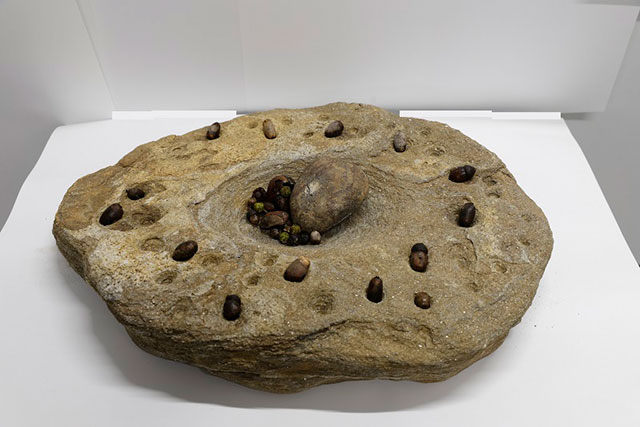

縄文時代の土坑からは、たくさんの土器片や石器などが出土しています。その中で第460号土坑からは、土器片と一緒に石皿が出土しました。石皿は、ドングリやクルミなどの堅果類をすりつぶすための道具です。今回出土した石皿は中央に大きなくぼみ、周りに小さなくぼみがあります。周りの小さなくぼみで堅果類の殻をたたき割り、中央の大きなくぼみで中身をすりつぶして食べていたと考えられます。

-

第460号土坑から出土した石皿

-

石皿の使用方法想定

調査の状況

date on: 2023.06

引き続き古墳時代の竪穴建物跡を中心に調査しています。その中で、第27号竪穴建物跡からは、焼けて炭化した木材や焼土などがまとまって出土しており「焼失建物」と思われます。「焼失建物」の中には、失火や放火による火災と、転居·移住により意図的に焼き払ったものなどがあります。また、柱が焼け残った状態で確認できました。建物の上屋構造を知る手掛かりとなる貴重な資料です。

-

第27号竪穴建物跡の炭化材や焼土

-

焼け残った柱の一部

調査の状況

date on: 2023.05

昨年度に引き続き調査を行っています。昨年度は縄文時代の土坑と竪穴建物跡を多数確認し、大規模な集落であったことがわかりました。今年度は、縄文時代の遺構のほかに古墳時代の竪穴建物跡を8棟確認しました。そのうちの第24号竪穴建物跡では、竈の脇から土師器坏や甕などが床面に置かれた状態で出土しています。

-

第24号竪穴建物跡と出土遺物

-

竈の脇から出土した土師器