高渡館跡

たかわたりたてあと

| 所在地 | 常陸大宮市高渡町 |

|---|---|

| 立地 | 常陸大宮市の東部、久慈川と久曽川の合流点右岸の標高20~22mの微高地とその周辺 |

| 調査期間 | 2023年4月1日〜6月30日 |

| 調査面積 | 2,442㎡ |

| 主な時代 | 縄文時代古墳時代平安時代室町時代 |

| 主な遺構 | 竪穴建物跡32棟、土坑150基、堀跡1条、溝跡3条、地下式坑2基、炉跡1基、ピット群1か所 |

| 主な遺物 | 縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、灰釉陶器、土師質土器、陶器、磁器、土製品、石製品、金属製品 |

調査の成果

date on: 2023.07

調査が終了しました。古墳時代・平安時代の竪穴建物跡をはじめ、室町時代の堀跡や土坑などを確認しました。古墳時代以降、断続的に営まれた集落は、平安時代に最も大きくなったものと考えられ、墨書土器や灰釉陶器などの貴重な遺物も出土しました。室町時代の遺構では、館に関連する堀跡や地下式坑を確認し、常滑窯や瀬戸窯の陶器、中国の龍泉窯で作られた青磁などが出土しました。いずれも当遺跡の性格を考える上で重要な成果となりました。

-

久慈川に近接する調査区(南から撮影)

-

平安時代の第3号竪穴建物跡

-

幅約2.5mの地下式坑

-

青色が映える龍泉窯の青磁

調査の状況

date on: 2023.06

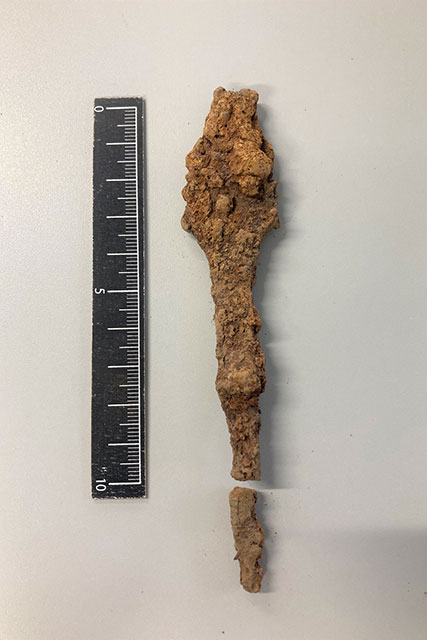

4月から調査を開始しました。調査区の周辺は、土塁状の高まりや堀の痕跡の可能性がある窪みが確認できるところがあり、中世の館跡と想定されています。今回の調査では、平安時代の竪穴建物跡などのほか、館に関連すると思われる堀跡を確認し、この堀跡からは鉄鏃が出土しました。

-

深さ約1.8mの薬研状の堀跡

-

堀跡から出土した鉄鏃